2026ж”ҖеІ©дёӘдәәиғҪеҠӣжҺ’еҗҚпјҡдёҠжө·ж”ҖеІ©йҳҹеҲӣж–°й«ҳ

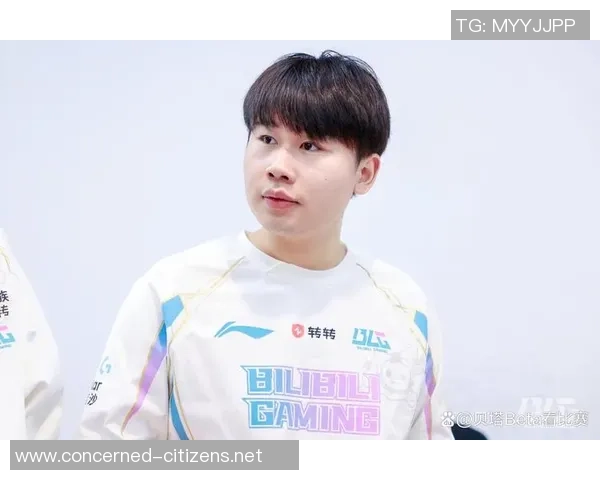

иҝҷд»ҪжҺ’еҗҚ并йқһеҒ¶з„¶пјҢиҖҢжҳҜй•ҝжңҹзі»з»ҹи®ӯз»ғгҖҒ科еӯҰж•°жҚ®еҲҶжһҗдёҺеӣўйҳҹеҚҸдҪңзҡ„з»“жҷ¶гҖӮд»Һйқ’и®ӯиҗҘеҲ°еӣҪ家зә§жҜ”иөӣпјҢдёҠжө·йҳҹеңЁж”Җзҷ»жҠҖе·§гҖҒдҪ“иғҪеӮЁеӨҮе’ҢеҝғзҗҶи°ғйҖӮдёҠйғҪе®һзҺ°дәҶиҙЁзҡ„жҸҗеҚҮгҖӮе°Өе…¶жҳҜжҠҖжңҜеҲҶжһҗеӣўйҳҹеҲ©з”ЁиҝҗеҠЁз”ҹзү©еҠӣеӯҰе’Ңи§Ҷйў‘иҝҪиёӘдёәжҜҸдҪҚйҖүжүӢйҮҸиә«е®ҡеҲ¶и®ӯз»ғж–№жЎҲпјҢдҪҝеҠЁдҪңжӣҙз»ҸжөҺгҖҒи·ҜзәҝйҖүжӢ©жӣҙй«ҳж•ҲгҖӮ

жҳҺжҳҹйҖүжүӢзҡ„дёӘдәәиҝӣжӯҘжҲҗдәҶеӣўйҳҹеҙӣиө·зҡ„зј©еҪұпјҢ他们йҖҡиҝҮ科еӯҰжҒўеӨҚе’ҢиҗҘе…»з®ЎзҗҶзј©зҹӯдәҶеҸ—дјӨе‘ЁжңҹпјҢжҸҗй«ҳдәҶдёҠеңәйў‘зҺҮдёҺзЁіе®ҡжҖ§гҖӮеҝғзҗҶж•ҷз»ғеј•е…ҘжЁЎжӢҹжҜ”иөӣеҺӢеҠӣе’ҢиөӣеңәеҶҘжғіжҠҖжңҜпјҢеё®еҠ©йҖүжүӢжҠҠжҜ”иөӣз„Ұиҷ‘иҪ¬еҢ–дёәдё“жіЁеҠӣпјҢиҝҷдёҖзӮ№еңЁеҶіиғңеұҖдҪ“зҺ°еҫ—ж·Ӣжј“е°ҪиҮҙгҖӮеҖјеҫ—е…іжіЁзҡ„жҳҜпјҢе№ҙиҪ»жўҜйҳҹж¶ҢзҺ°еҮәеӨҡеҗҚжҪңеҠӣиӮЎпјҢ他们еңЁеӣҪеҶ…еӨ–йқ’е№ҙиөӣеңәз§ҜзҙҜз»ҸйӘҢпјҢеҗ„йЎ№жҠҖжңҜжҢҮж Үе‘ҲзҺ°еҮәеҝ«йҖҹдёҠеҚҮзҡ„жӣІзәҝгҖӮ

дҝұд№җйғЁеұӮйқўзҡ„жҠ•е…Ҙд№ҹеҖјеҫ—дёҖжҸҗпјҡжӣҙеӨҡй«ҳйҡҫеәҰж”ҖеІ©еўҷгҖҒжҷәиғҪзӣ‘жөӢи®ҫеӨҮе’Ңдё“дёҡж•ҷз»ғеӣўйҳҹпјҢдҪҝи®ӯз»ғеңәжҷҜжҺҘиҝ‘еӣҪйҷ…ж ҮеҮҶгҖӮеӘ’дҪ“жҠҘйҒ“дёҺиөһеҠ©е•Ҷзә·иҮіжІ“жқҘпјҢдёҚд»…дёәиҝҗеҠЁе‘ҳжҸҗдҫӣдәҶжӣҙдё°еҜҢзҡ„еҗҺеӢӨж”ҜжҢҒпјҢд№ҹдёәдҝұд№җйғЁеҲӣж–°йЎ№зӣ®жҸҗдҫӣдәҶиө„йҮ‘дҝқйҡңгҖӮд»ҺдёӘдәәжҺ’еҗҚзҡ„и§’еәҰи§ӮеҜҹпјҢиҝҷд»ҪжҰңеҚ•еҸҚжҳ зҡ„дёҚеҸӘжҳҜеҗҚж¬ЎпјҢиҖҢжҳҜж”ҖеІ©иҝҗеҠЁеңЁдёҠжө·д№ғиҮіе…ЁеӣҪзҡ„ж•ҙдҪ“иҝӣжӯҘгҖӮ

е№ҙиҪ»йҖүжүӢдёҺиө„ж·ұйҖүжүӢзҡ„иүҜжҖ§з«һдәүжҺЁеҠЁдәҶжҠҖжңҜиҫ№з•ҢпјҢи§Ӯдј—д№ҹд»ҺеҚ•зәҜзҡ„иғңиҙҹиҪ¬еҗ‘еҜ№еҠЁдҪңзҫҺж„ҹдёҺзӯ–з•Ҙзҡ„ж¬ЈиөҸгҖӮйқўеҜ№жңӘжқҘпјҢдёҠжө·ж”ҖеІ©йҳҹ并дёҚж»Ўи¶ідәҺзҺ°зҠ¶пјҢе·Із»ҸжҠҠзӣ®е…үжҠ•еҗ‘еӣҪйҷ…иөӣеңәпјҢеёҢжңӣе°ҶдёӘдәәиғҪеҠӣжҺ’еҗҚзҡ„дјҳеҠҝиҪ¬еҢ–дёәжӣҙеӨҡеҘ–зүҢдёҺжӣҙе№ҝжіӣзҡ„еҪұе“ҚеҠӣгҖӮиҒ”зӣҹеҶ…зҡ„жҠҖжңҜдәӨжөҒдёҺеӣҪйҷ…ж•ҷз»ғзҹӯи®ӯиҗҘд№ҹдёәйҖүжүӢеёҰжқҘдәҶдёҚеҗҢйЈҺж јзҡ„жҲҳжңҜзҒөж„ҹгҖӮ

иҝҷж„Ҹе‘ізқҖдёҠжө·йҖүжүӢеңЁйқўеҜ№еӨҚжқӮзәҝи·Ҝе’ҢжһҒйҷҗеҠЁдҪңж—¶пјҢиғҪд»ҘжӣҙеӨҡеӨҮйҖүзӯ–з•Ҙеә”еҜ№иөӣеңәеҸҳеҢ–гҖӮйҷӨдәҶз«һжҠҖеұӮйқўпјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„еёӮж°‘ејҖе§ӢеҸӮдёҺе®ӨеҶ…ж”ҖеІ©е’ҢеҹҺеёӮж”ҖзҲ¬пјҢиҝҗеҠЁжҷ®еҸҠзҺҮзҡ„жҸҗй«ҳдёәеҗҺеӨҮдәәжүҚеӮЁеӨҮжҸҗдҫӣдәҶеқҡе®һеҹәзЎҖгҖӮйқўеҜ№ж—ҘзӣҠжҝҖзғҲзҡ„еӣҪйҷ…з«һдәүпјҢдёҠжө·йҳҹйңҖиҰҒеңЁйқ’и®ӯдҪ“зі»е’Ң科жҠҖж”Ҝж’‘дёҠ继з»ӯеҠ з ҒпјҢд»ҘдҝқжҢҒдёӘдәәиғҪеҠӣжҺ’еҗҚзҡ„йўҶе…ҲдјҳеҠҝгҖӮ

жӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜпјҢе…¬дј—еҜ№иҝҗеҠЁе‘ҳжҲҗй•ҝи·Ҝеҫ„зҡ„зҗҶи§Је’Ңж”ҜжҢҒпјҢдјҡи®©иҝҷйЎ№иҝҗеҠЁжӢҘжңүжӣҙеҒҘеә·гҖҒжӣҙеҸҜжҢҒз»ӯзҡ„еҸ‘еұ•зҺҜеўғгҖӮеҪ“жҲ‘们зңӢеҲ°жҺ’иЎҢжҰңдёҠзҡ„еҗҚеӯ—йҖҗжӯҘеҸҳеҢ–пјҢдёҚеҰЁжҠҠзӣ®е…үж”ҫеңЁйӮЈдәӣй»ҳй»ҳд»ҳеҮәзҡ„ж•ҷз»ғгҖҒз§‘з ”еӣўйҳҹдёҺеҝ—ж„ҝиҖ…иә«дёҠпјҢ他们жҳҜжҲҗеҠҹиғҢеҗҺзҡ„йҡҗеҪўиӢұйӣ„гҖӮжңӘжқҘдә”е№ҙпјҢжҲ‘们жңҹеҫ…жӣҙеӨҡдёҠжө·йқўеӯ”еңЁеӣҪйҷ…йўҶеҘ–еҸ°дёҠй—ӘиҖҖпјҢд№ҹжңҹеҫ…е…Ёж°‘ж”ҖеІ©жҲҗдёәеҹҺеёӮз”ҹжҙ»зҡ„ж–°еҗҚзүҮпјҢи®©е…Ёж°‘еҸӮдёҺжҲҗдёәиҝҗеҠЁе»¶з»ӯзҡ„еҠЁеҠӣгҖӮ

дёӘдәәиғҪеҠӣжҺ’еҗҚзҡ„жҸҗеҚҮиғҢеҗҺпјҢжңүзқҖдёҖжқЎз”ұз»ҶиҠӮдёІиҒ”зҡ„жҲҗй•ҝй“ҫпјҡжҠҖжңҜз§ҜзҙҜгҖҒеҝғзҗҶе»әи®ҫгҖҒиҗҘе…»й…ҚжҜ”дёҺж•°жҚ®еҸҚйҰҲзӣёдә’дҪңз”ЁпјҢе…ұеҗҢй©ұеҠЁиҝӣжӯҘгҖӮеңЁдёҠжө·пјҢеҮ дҪҚдәәж°”йҖүжүӢзҡ„ж•…дәӢиў«йў‘йў‘жҸҗеҸҠпјҡд»Һйқ’е°‘е№ҙиөӣеңәеҙӯйңІеӨҙи§’пјҢеҲ°жҲҗе№ҙжҜ”иөӣзЁіжӯҘдёҠеҚҮпјҢ他们зҡ„жҜҸдёҖж¬ЎзӘҒз ҙйғҪдёәжҰңеҚ•еёҰжқҘж–°зҡ„еҸҳйҮҸгҖӮ

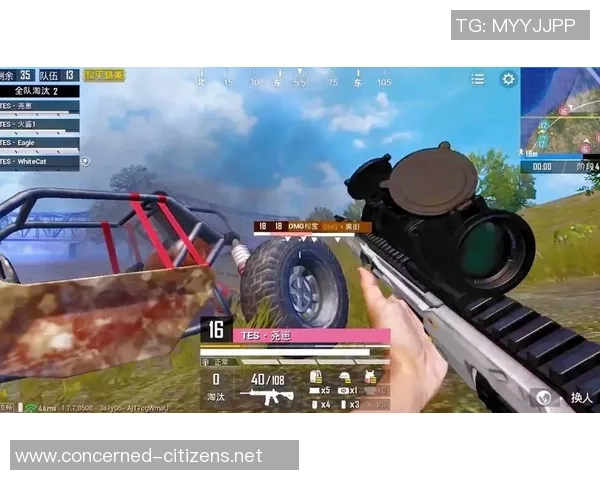

дҫӢеҰӮжҹҗдҪҚйҖүжүӢйҖҡиҝҮеҫ®и·қи§Ҷйў‘еҲҶжһҗеҸ‘зҺ°иҗҪи„ҡи§’еәҰзҡ„еҫ®е°ҸеҒҸе·®пјҢи°ғж•ҙеҗҺж”Җзҷ»ж•ҲзҺҮжҳҺжҳҫжҸҗй«ҳпјҢиөӣеңәжҲҗз»©йҡҸд№Ӣи·ғеҚҮгҖӮж•ҷз»ғеӣўйҳҹејәи°ғпјҢз»ҶиҠӮи®ӯз»ғ并йқһеӯӨз«ӢиҝӣиЎҢпјҢиҖҢжҳҜеңЁзңҹе®һиөӣеҶөжЁЎDBз”өз«һжіЁеҶҢзҷ»еҪ•жӢҹдёӯдёҚж–ӯйӘҢиҜҒе’ҢдјҳеҢ–пјҢзЎ®дҝқз»ғд№ жҲҗжһңиғҪеңЁжҜ”иөӣдёӯзЁіе®ҡиҫ“еҮәгҖӮдҪ“иғҪж•ҷз»ғеј•иҝӣи·ЁйЎ№и®ӯз»ғзҗҶеҝөпјҢжёёжіігҖҒж”Җй“ғгҖҒж ёеҝғи®ӯз»ғдёҺжҹ”йҹ§жҖ§иҜҫзЁӢиў«еҗҲзҗҶж•ҙеҗҲпјҢеҮҸе°‘з–ІеҠізҙҜз§ҜпјҢ延й•ҝиҝҗеҠЁз”ҹж¶ҜгҖӮ

科жҠҖиөӢиғҪж–№йқўпјҢжҷәиғҪжүӢзҺҜдёҺж”ҖзҲ¬дј ж„ҹеҷЁе®һж—¶зӣ‘жөӢеҝғзҺҮгҖҒиӮҢз”өдёҺдҪ“дҪҚпјҢж•ҷз»ғжҚ®жӯӨи°ғж•ҙи®ӯз»ғејәеәҰ并预еҲӨеҸ—дјӨйЈҺйҷ©пјҢж•°жҚ®жҲҗдёәеҶізӯ–дҫқжҚ®гҖӮдёҚд»…жҜ”иөӣжҲҗз»©иў«йҮҚи§ҶпјҢе…¬дј—еҪўиұЎдёҺзӨҫдјҡиҙЈд»»д№ҹжҲҗдёәйҖүжүӢеҹ№е…»зҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢи®ёеӨҡйҳҹе‘ҳеҸӮдёҺе…¬зӣҠж”ҖеІ©иҜҫзЁӢпјҢжҺЁеҠЁиҝҗеҠЁеҗ‘жӣҙеӨҡзҫӨдҪ“ејҖж”ҫгҖӮе“ҒзүҢе’ҢиөһеҠ©еҲҷдёәиҝҗеҠЁе‘ҳжҸҗдҫӣдәҶжӣҙдё“дёҡзҡ„иЈ…еӨҮж”ҜжҢҒе’ҢеӣҪйҷ…дәӨжөҒжңәдјҡпјҢеҗҢж—¶д№ҹеңЁе°Ҷж”ҖеІ©ж–ҮеҢ–еёҰе…ҘйғҪеёӮз”ҹжҙ»еңҲгҖӮ

еңЁиөӣдәӢз»„з»ҮеұӮйқўпјҢеҹҺеёӮд№Ӣй—ҙзҡ„иҒ”еҠЁи®©жӣҙеӨҡдё“дёҡиөӣдәӢе’ҢиҚүж №жҜ”иөӣ并иЎҢпјҢеҪўжҲҗд»Һе…ҙи¶ЈеҲ°з«һжҠҖзҡ„е®Ңж•ҙи·Ҝеҫ„гҖӮеӘ’дҪ“жҠҘйҒ“жҠҠйҖүжүӢж•…дәӢе…·иұЎеҢ–пјҢжӣҙеӨҡеёӮж°‘еӣ жӯӨиө°иҝӣж”ҖеІ©йҰҶпјҢдҪ“йӘҢдёҖж¬ЎеёёеёёеёҰжқҘдёҠзҳҫиҲ¬жҲҗе°ұж„ҹзҡ„иҝҗеҠЁгҖӮеҖјеҫ—дёҖжҸҗзҡ„жҳҜпјҢи®ёеӨҡдёҠжө·ж”ҖеІ©зҲұеҘҪиҖ…иҮӘеҸ‘з»„з»ҮйңІеӨ©ж”ҖзҲ¬жҙ»еҠЁпјҢе°ҶеҹҺеёӮз©әй—ҙдёҺиҮӘ然ең°еҪўиҝһжҺҘпјҢжӢ“еұ•дәҶж”ҖеІ©зҡ„з”ҹжҙ»еҢ–иЎЁиҫҫгҖӮ

д»Һе•Ҷдёҡи§’еәҰзңӢпјҢж”ҖеІ©дҝұд№җйғЁдёҺеҒҘиә«иЎҢдёҡзҡ„иһҚеҗҲеӮ¬з”ҹдәҶж–°зҡ„ж¶Ҳиҙ№еңәжҷҜпјҢиҜҫзЁӢгҖҒиөӣдәӢе’ҢзӨҫзҫӨжҙ»еҠЁеёҰжқҘдәҶеҸҜи§Ӯзҡ„з»ҸжөҺд»·еҖјгҖӮдәәжүҚеҹ№е…»д»Қйқўдёҙең°еҹҹеҲҶеёғдёҚеқҮе’Ңж•ҷз»ғиө„жәҗзҹӯзјәзҡ„й—®йўҳпјҢйңҖиҰҒж”ҝзӯ–дёҺиЎҢдёҡе…ұеҗҢжҺЁиҝӣи§ЈеҶіж–№жЎҲгҖӮеұ•жңӣжңӘжқҘпјҢи·Ёз•ҢеҗҲдҪңгҖҒеӣҪйҷ…дәӨжөҒдёҺж•°жҚ®ејҖж”ҫдјҡжҲҗдёәжҸҗй«ҳж•ҙдҪ“ж°ҙе№ізҡ„е…ій”®иҰҒзҙ пјҢдёҠжө·иӢҘиғҪ继з»ӯдҝқжҢҒеҲӣж–°жӯҘдјҗпјҢдјҳеҠҝе°ҶжӣҙзЁіеӣәгҖӮ

еҸҜйў„и§Ғзҡ„и·Ҝеҫ„еҢ…жӢ¬пјҡе»әз«ӢжӣҙеӨҡиҰҶзӣ–зӨҫеҢәдёҺеӯҰж Ўзҡ„йқ’и®ӯзӮ№пјҢеҮәеҸ°ж”ҜжҢҒж•ҷз»ғе’Ңз§‘з ”йЎ№зӣ®зҡ„дё“йЎ№иө„йҮ‘пјҢд»ҘеҸҠйј“еҠұдјҒдёҡеҸӮдёҺеӣҪйҷ…иөӣдәӢзҡ„еҗҺеӢӨдёҺе“ҒзүҢеҗҲдҪңгҖӮеҜ№дёӘдәәиҖҢиЁҖпјҢжҢҒз»ӯеӯҰд№ гҖҒжӢҘжҠұ科жҠҖдёҺдҝқжҢҒеҘҪеҘҮеҝғдјҡжҳҜиҝҗеҠЁе‘ҳй•ҝжңҹеҸ‘еұ•зҡ„еә•иүІпјӣеҜ№еҹҺеёӮиҖҢиЁҖпјҢжҠҠж”ҖеІ©ж–ҮеҢ–иһҚе…Ҙе…¬е…ұз©әй—ҙиғҪеӨҹжҸҗеҚҮеҹҺеёӮжҙ»еҠӣе’Ңеұ…ж°‘еҒҘеә·жҢҮж•°гҖӮ

еҪ“дёӘдәәиғҪеҠӣжҺ’еҗҚжҲҗдёәеҹҺеёӮеҗҚзүҮзҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢе•ҶдёҡдёҺзӨҫдјҡеҸҢеҗ‘й©ұеҠЁдјҡеёҰжқҘжӣҙеӨҡжҢҒз»ӯжҠ•е…ҘдёҺеҲӣж–°гҖӮи®©жҲ‘们дёҖиө·и§ҒиҜҒдёӢдёҖж¬Ўи…ҫйЈһеҗ§пјҢеҠ жІ№гҖӮ